Von Zeit zu Zeit zieht es mich hinaus.

Wenn mir das Stadtbunte und Arbeitslaute, die Menschenenge und Straßenschnelle zu viel wird, dann zieht es mich weg. Auf den Weg. Weg vom Denken hin zum Fühlen und auch das sagt: Geh! Hin! Aus dem Haus! Pack die Tasche, schnür die Schuhe. Lauf!

Wenn ich nach draußen will, ist es nicht, weil es Frühling ist. Oder Sommer. Oder schönes Wetter. Sogenanntes. Es ist, weil ich die Heimat sehen, spüren muss. Die eigentliche. Es ist ein langsames Verdursten, wenn ich mich ihrer nicht hin und wieder versichern kann: Sie ist noch da! Ich kann jederzeit zurück. Zum Eigentlichen. Als würde ich ohne sie trockenlaufen. Wie eine ungeschmierte Mechanik. Nur noch mechanisch leben und absehen, dass ich bald stehen bleiben werde. Weil nichts mehr geht.

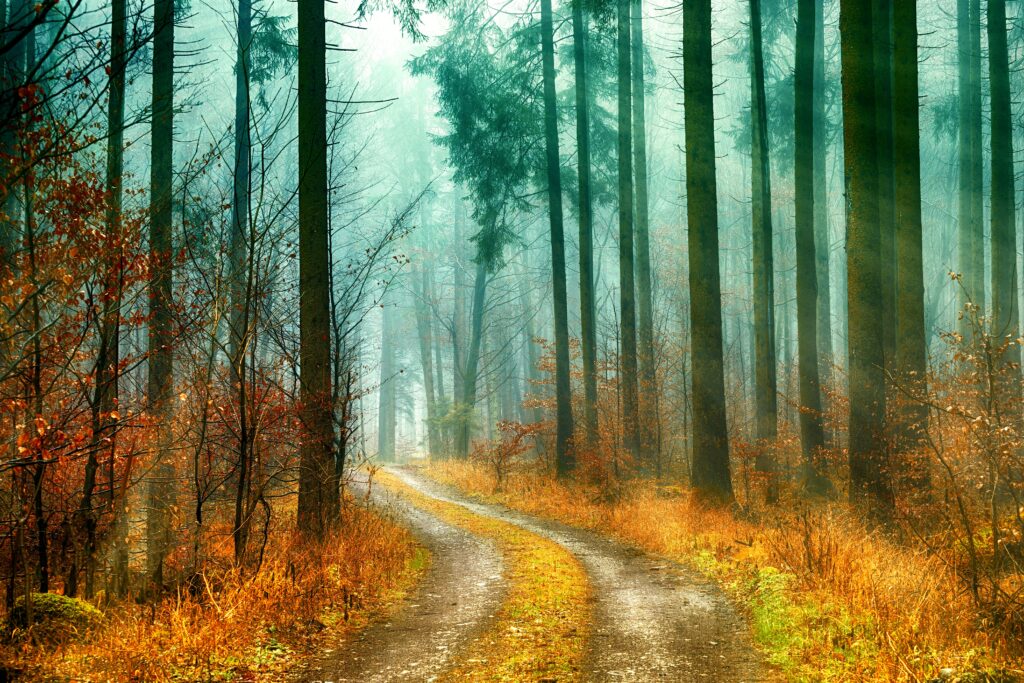

Wie ich manchmal die Tage, Stunden zähle, bis der Weg frei sein wird. Für mich. Nur für mich, mit mir allein. Und doch nicht allein. Wenn ich gehe, weitet sich etwas in mir, verlässt seine Grenzen, macht mich zu mehr und die Wiesen gehören zu mir. Oder ist es umgekehrt? Gehöre ich den Wiesen? Der erste Anstieg hoch in den Wald gehört mir ganz sicher. Denn ich spüre, wie der Weg mich auf seine harten Schultern nimmt und trägt. Immer weiter. Und manches Mal schon habe ich mich umgedreht und war erstaunt: So weit schon? Eben war ich noch dort und jetzt liegt das vertraute Tal fremd werdend unter mir. Weil ich nach Hause komme. Gehe. Komme. Gehe weiter. Komme an.

Wenn ich draußen bin, in den Wald eintauche, ist es wie ankommen. Bei mir, in meiner Familie. Meine Eltern sind die Fichten, hochaufragend, fast streng. Wie Kinder zerren die Büsche an mir, wenn ich den vorgegebenen Weg verlasse. Mir den eigenen suche. Und mich dann führen lasse vom Ich-weiß-nicht-was. Muss es auch nicht wissen. Nur fühlen: Verbunden sein. Vertrautes Land. Und immer wieder unbekannt.

Ich weiß, wo die wenigen Bänke stehen, wohin die Schilder weisen. Ich brauche sie nicht. Hab meine eigene Weisheit wiedergefunden und nehme auf der Wiese platz. Nehme meinen Platz ein. Einen neuen jedes Mal. Und keiner ist mir fremd.

Wenn ich draußen bin in meiner Heimat, der eigentlichen, verblasst die Welt. Die bisherige. Und neu erscheint die eigentliche, in der ich schon immer zuhause war. Und bin. Und sein werde. Vielleicht. Vielleicht bin ich kein Mensch. Vielleicht ein Mensch, der einmal ein Baum war. Oder ein Stein. Oder eine Libelle.

Alles ist möglich hier draußen.

Wenn ich weitergehe, bin ich ruhig. Viel ruhiger als zuvor. Gehen, und der Wald löst sich in Duft und Farbe auf. Würzig und grün. Die Gewissheit, der Bussard ist hier, auch wenn ich ihn nur höre. Nicht sehe. Nicht sehen muss. Nichts muss ich. Auch nichts benennen.

Rot huscht hinauf, mit wippend buschigem Schwanz. Wie gerne würde ich ihm folgen. Oder auch nicht. Nichtig solche Wünsche. Nicht mehr wichtig. Grün, so viel grün. Immergrün, die Fichten. Blutigrot die Buchen. Nicht mehr suchen. Gefunden, weitergehen, verschwunden. So viel von allem. Nie zu viel. Fülle.

Wenn ich draußen bin, bin ich alles. Und nichts. Beruhigend ist das: Diese Ruhe in mir. So stark! Der Aufruhr ist fort. Gegangen. So gehe ich fort, nach draußen und komme bei mir an. Immer wieder.

***

2017